쥐스틴 트리에 감독의 영화, [추락의 해부]

영화 <추락의 해부>에서는 세 가지 언어가 사용된다.

주인공 산드라는 독일 출신 영어권 작가이며, 남편 사무엘의 고향인 프랑스에 거주한다.

그녀의 모국어는 독일어지만 영화에서는 아주 잠깐만 등장할 뿐이고, 불어가 능숙하지 않은 산드라는 남편과 아들 다니엘과는 주로 영어로 대화한다.

남편이 의문의 추락사로 사망한 뒤, 산드라는 살인 용의자로 몰려 수사와 재판을 받게 된다. 이 과정에서 경찰과 변호사, 판사 등과의 대화는 모두 불어로 이루어지며, 산드라는 불완전한 언어로 스스로를 변호해야 하는 상황에 놓인다.

이처럼 영화는 다언어적 구성을 통해 인물 간의 거리감, 문화적 불일치, 그리고 진실과 표현 사이의 모호함을 효과적으로 드러낸다.

재판 과정에서, 남편이 죽기 전 서로 크게 다툰 녹음 파일이 증거로 채택되어 플레이된다. 사소한 말다툼에서 시작된 싸움은, 감정이 극도로 치닫고, 말은 선을 넘어 서로에게 지울 수 없는 상처를 입히고, 결국 신체적인 폭력의 상황까지 녹음된다.

청자들은 들리는 말과 소리로 그 상황을 판단한다. 두 사람의 오랜 관계의 시간, 애정과 맥락은 빠져있다. 극도의 감정에서 녹음된 '사실(Fact)'을, 각자의 의견이 개입된 선택으로 '진실(Truth)'로 받아들인다.

산드라는 법정에서 나온 후 변호사 뱅상과의 대화에서 그 대화는 진실이 아니라고 한다.

"녹음된 그 대화는 진실이 아니에요. 일부일 수는 있죠. 극단적인 상황에서 감정이 고조되면 거기에 집중하느라 다 무너지잖아요. 반박 못 할 증거 같지만 현실 왜곡일 뿐이에요. 우리 목소리지만 진짜는 아니에요."

"뭐가 진짜인지는 중요하지 않아요. 이제는 남들의 시선으로 자신을 볼 줄 알아야 해요. 재판은 진실 말고..."

"재판할 줄 몰랐어요."

"재판할 줄 몰랐어요."

산드라는 절망한다. 진실을 해명할 수 있으리라 믿어보지만, 조각난 증거와 오해 속에서 그녀는 무력할 뿐이다.

"빈칸은 빈 대로 둬야죠. 소리가 들리니 상상할 수 있다는 이유는 타당하지 않습니다."

산드라의 변호사 뱅상이 법정에서 호소했던 것처럼, 한 사람의 진실에 대한 우리의 판단은 결코 그 사람에게 닿을 수 없다.

한 사람의 세계는 타인이 완전히 도달할 수 없는 미지의 공간이다.

우리가 듣는 말, 보는 표정, 읽는 기록, 그 모든 것은 그 사람의 전체가 아니라, 그 사람을 둘러싼 희미한 껍질일 뿐이다.

말로 표현되는 모든 것을 맹신하기에는 변수가 너무 많다.

하루 종일 내가 하는 말이 과연 나를 닮은 말일까? 그 말들이 내 마음을 그대로 담고 있을까? 아마도 그렇지 않을 것이다.

상담사였던 해수는, 방송에서 자신이 했던 말 때문에 한 남자 배우가 자살했다는 악플과 비난 속에 휘말린다. 그 사건 이후 그녀는 직장과 가정을 잃고, 긴 시간 무너지는 삶 속에서 스스로를 감싸며 살아간다.

p. 281 전 박정기라는 배우에 대해 말한 적이 있어요. 방송에서요. 전 그 사람이 무례하고 무책임하고, 구제불능에 한심한 작자라고 말했어요. 이런저런 구설에, 채무 불이행에, 동료들과 싸움질까지, 도대체 배우라는 사람이 어떻게 인생을 이따위로 살 수 있지, 생각했거든요. 몇 달 뒤에 그 배우는 자살했어요. 저는 사람을 죽인 사람이 됐어요. 말로 사람을 살리는 사람이 아니라, 말로 사람을 죽이는 사람이 된 거죠.

p. 239 솔직히 말씀드릴게요. 사실 전 박정기 씨에 대해 잘 몰랐어요. 그분의 얼굴도, 나이도, 배우라는 사실도 당일에 알게 됐어요. 방송 직전에 대본을 받고 나서 알게 된 거죠. 그런 이슈가 있는지도 몰랐고요. 뭐든 조금이라도 알았다면 대본을 그렇게 생각 없이 읽지는 않았을 거예요.

p. 244 그녀는 생각한다. 박정기라는 사람은 어떤 사람일까. 그가 동료 배우와 시비가 붙고, 촬영장을 쑥대밭으로 만들고, 현장 영상이 공개되고, 주변인들의 구체적인 목격담과 피해 증언이 쏟아지고 있다는 기사를 보았을 때, 그녀는 그 사람을 다 알 것 같았다. 그런 부류의 사람. 그런 종류의 남자. 술에 취한 듯 휘청거리며 삶을 위태롭게 만드는 인물. 그러나 영화와 드라마 안에서 그의 모습은 그렇게 단순하지 않았다. 그리고 여자의(아내 노은아) 이야기 속에서 박정기라는 사람은 점점 더 알 수 없는 사람이 된다. 그녀가 결코 다 알 수 없는 한 사람의 생이 무시무시한 속도로 그녀를 덮쳐 온다.

박정기라는 배우에게 드러난 사실들은 그 누구라도 얼굴을 찌푸릴 만한 것들이었다. 그러나 그런 일이 왜 일어났는가, 그의 가까운 사람들에게는 또 다른 맥락과 의미가 있었을 것이다. 그리고 박정기 자신에게는 또 다른 진실이 존재했을지도 모른다.

해수는 자신의 의도와 무관한 한 마디로 인해 삶이 송두리째 무너지는 경험을 한다. 그녀는 왜곡된 사실들 속에서 괴로워하고, 억울함에 몸부림치고, 자신을 연민하며 변명하고 싶고, 회복하고 싶었지만 결국 그럴 수 없다는 현실을 받아들이게 된다.

나의 진실은 타인에게 먹히지 않는다.

사람들은 각자의 의식과 감정, 프레임을 통해 사실을 해석하고, 그들의 선택과 해석이 곧 '진실'이 된다.

그 안에서 해수의 진실은 무효하고, 외롭고, 소외된 채로 남는다.

p. 270 되살아나는 과거의 자신을 똑바로 마주 보려고 애쓴다. 적어도 그것이 자신의 모습이 아니라고 강변할 마음이 그녀에겐 남아 있지 않다. 할 수 있다면 그녀는 그때의 자신을 힘껏 껴안아야 한다. 결국엔 그렇게 할 수밖에 없다.

p. 284 그렇지만 이번 일은 세이가 먼저 사과해야 해요. 이번 일에 대해서는 그렇게 할 수밖에 없어요, 사과해야 한다고 말해 주세요. 사과하는 법을 알려 주세요. 그래야 한다고 가르치세요. 이게 제가 얘기하고 싶은 말이에요.

p. 308 그러니까 언제든 손가락을 갖다 대면 맥없이 무너져 버릴 것들을 다시 쌓아 올리기엔 더할 나위 없는 순간이라고 생각하면서. 아이가 이야기를 시작한다.

영화 <추락의 해부>에서 사무엘이 자살했는지, 산드라가 남편을 죽였는지, 아니면 단순 사고사였는지 영화는 끝내 말하지 않는다. 결국 관객 각자가 그 죽음의 원인을 선택해야 한다.

아들 다니엘의 증언이 모두 사실인지도 확신할 수 없다.

그러나 분명한 건, 그가 엄마의 무죄에 유리한 증언을 했고, 엄마와 자신을 보호하기로 '선택'했다는 것이다.

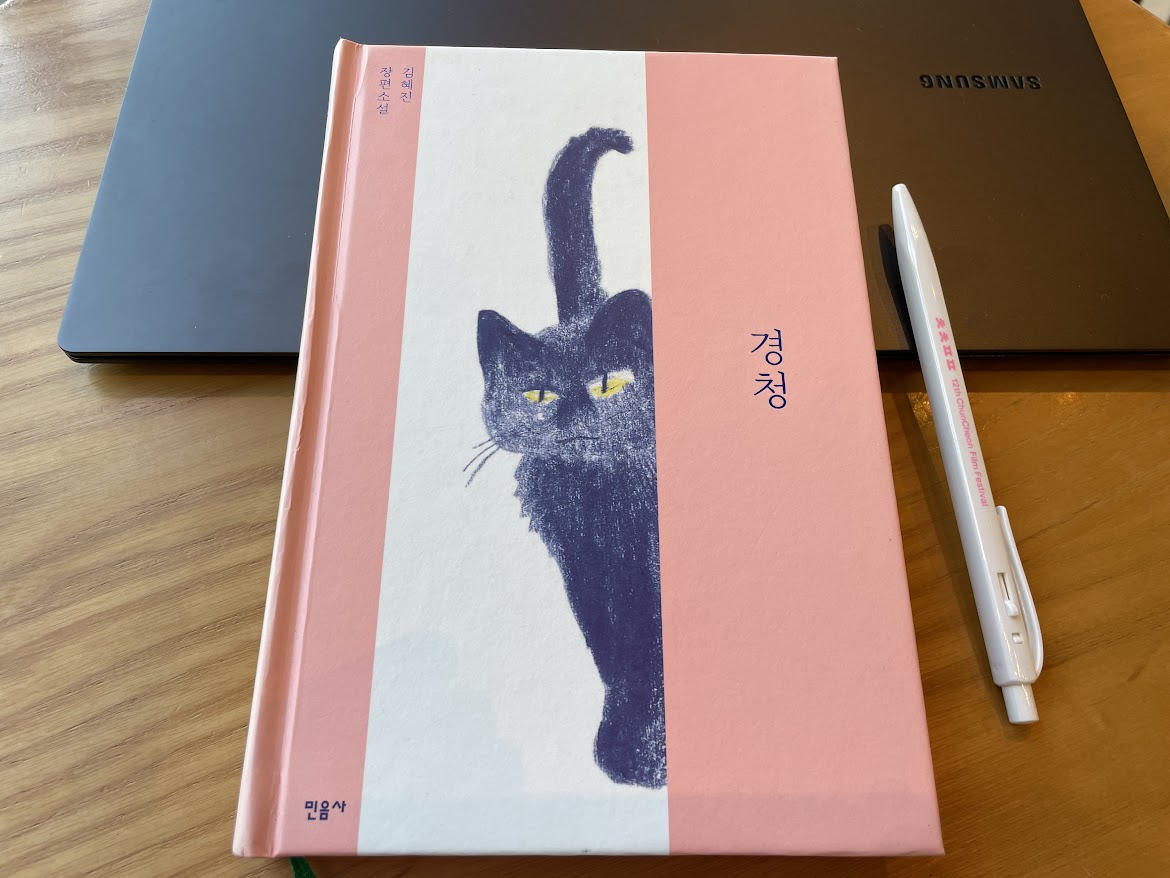

소설 <경청>의 해주의 경우처럼, 어떤 일들은 끝내 나의 바람대로 해결되지 않는다.

가까운 사람들을 떠올린다. 내가 그들을 얼마나 오해하고 있을지, 그들의 진실과 나의 진실은 얼마나 다를지. 그로 인해 얼마나 많은 마찰음과 어긋남이 생기고 있을지.

어차피 어떤 한 사람의 진심에 끝내 닿을 수 없다면, 억측과 오해, 분노와 부정을 선택하는 대신, 나는 따뜻하고, 긍정적이며, 아름다운 것들을 의도적으로 책임 있게 선택해야겠다는 생각이 든다.

그것이야말로, 이해할 수 없는 세계에서 내가 취할 수 있는 최소한의 윤리이고, 나와 타인을 함께 보호하는 감정의 방식일지도 모른다.

'# 책 그리고 영화' 카테고리의 다른 글

| 책 [노랑무늬영원] & 영화 [바다호랑이] (0) | 2025.07.17 |

|---|---|

| 영화 [3학년 2학기],[휴가] & 책 [9번의 일] (0) | 2025.06.11 |

| 책 [82년생 김지영] & 영화 [82년생 김지영] (0) | 2025.06.05 |

| 책 [참을 수 없는 존재의 가벼움] & 영화 [클로저], [팬텀 스레드] (0) | 2025.04.17 |

| 책 [자기 앞의 생] & 영화 [자기 앞의 생] (0) | 2025.03.19 |